< 이전 글 : 마리나에 묶인 13일 차 >

■ 10월 31일(수요일) 맑음 = 체류 14일 (요트 8일)

오전 2시 30분(현지 시간 6시 30분), 날씨를 살펴보니 햇빛이 비추는 가운데 구름이 많고 바람도 강하게 불었다.

오전 3시경, 해양용품점 뒤에서 버려진 나무판자를 주워와 GPS용 노트북 받침대를 만들었다. 며칠 전부터 먹이를 주었더니 청둥오리 한 쌍이 요트 주위를 헤엄치며 찾아오고 있었다.

3시 15분, 박종보 님이 혼자 마리나 인근에서 자연산 굴을 채취해 오셨다. 양은 많지 않았지만 우리는 맛있게 나누어 먹었다. 아침 식사는 늘 그렇듯 라면에 한 가지 반찬이 전부였는데, 오늘은 굴이 곁들여져 조금 특별했다. 그러나 양이 부족해 먹은 것 같지 않은 것은 마찬가지였다.

사람은 습관의 영향을 크게 받는다. 익숙한 생활 방식을 유지하다가 새로운 환경에 처하면 예민해지기 쉽다. 특히 배를 타거나 먼 여행을 하면 배변 문제가 생기는 경우가 많고, 오래 지속되면 큰 불편을 초래한다.

그래서 새로운 환경에 빨리 적응하려면 상황에 맞게 신체 리듬을 조절하고 생활 습관을 규칙적으로 관리해야 한다. 그래야 배변이 원활해지고 일상생활에 지장이 없다. 선장님도 “처음에는 될 수 있는 한 많이 먹어 속을 채워야 한다. 그래야 변이 잘 나온다. 배변이 원활해질 때까지 이 과정을 반복해야 한다”고 강조하셨다.

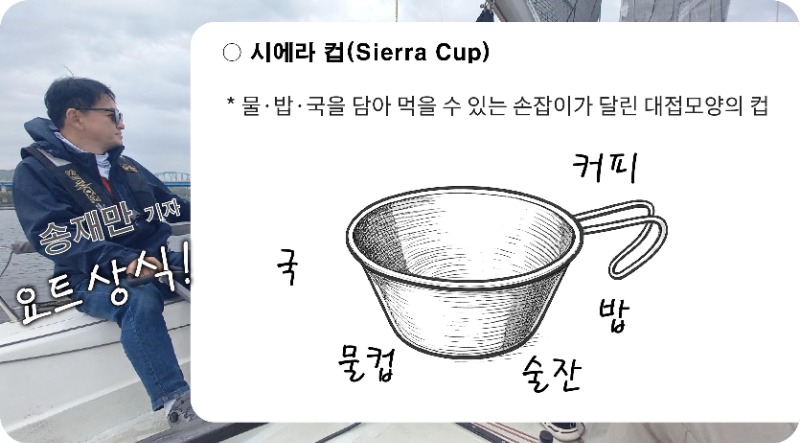

하지만 나는 그렇게 할 수 없었다. 우리의 주식인 라면 양이 넉넉하지 않았기 때문이다. 나는 평소 식사 속도가 느린 편이고, 라면과 국물을 함께 먹는 스타일인데 반해 다른 이들은 빠르게 라면 건더기부터 먼저 먹었다. 그러다 보니 내가 시에라 컵 하나 분량의 면과 국물을 떠먹고 나면 냄비에는 라면이 거의 바닥을 드러내고 있었다. 그래서 내 몫은 매끼 시에라 컵 한 컵 분량의 라면이 전부였다.

먹어야 나올 텐데… 나의 허기는 점점 쌓여 가고 배고픔에 더해 변조차 시원하게 보지 못하는 이중의 고통을 겪어야 했다.

오전 6시 15분, 무료한 시간을 보내기 위해 자전거를 빌려 산책을 가자며 선장님이 일행들을 데리고 마리나를 나섰다. 마리나를 나와 관세청 건물 뒤편에 있는 컨테이너를 개조한 작은 사무실에 갔는데, 사람도 자전거도 보이지 않았다. 잠시 두리번거리며 서 있었더니 주인이 나타나 자전거를 빌릴 거냐며 묻고는 굵은 쇠사슬을 풀어 컨테이너 문을 열어 자전거를 하나씩 끌고 나왔다. 한국처럼 밖에 자전거를 세워두고 빌려주는 게 아니라, 굳게 잠가 둔 컨테이너 속에서 자전거를 꺼내는 이곳의 모습이 낯설고 생소했다.

주인이 꺼내놓은 자전거는 튼튼해 보이는 산악자전거였다. 그런데 가격을 듣자 다들 놀랄 수밖에 없었다. 한 대에 5시간 70달러. 한화로 약 5만 원에 달하는 금액이었다. 선장님은 공금으로 한 대만 빌려 나보고 약국에 다녀오라고 하신다. 하지만 아픈 다리로 산악자전거를 타는 건 나에게 더 큰 부담이었다. 나는 정중히 거절했지만 마음속에는 쓴 기운이 남았다. 나를 생각한다면 차라리 자전거 대신 택시를 이용하라고 했으면 더 좋지 않았을까… 속으로 불만을 삭이며 불쾌한 마음도 조용히 감추었다.

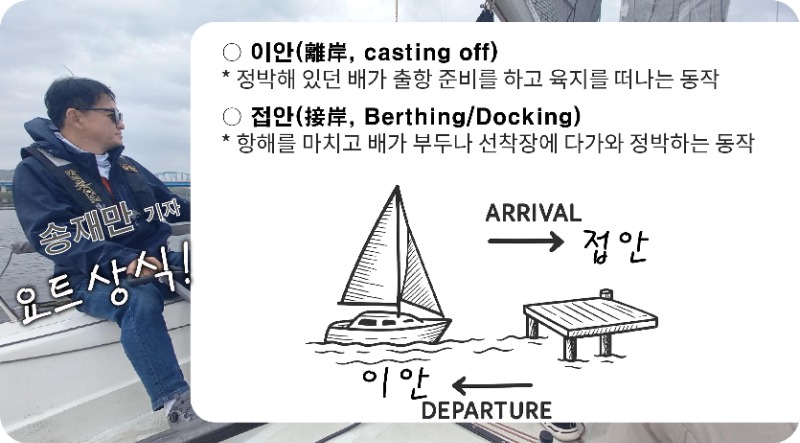

6시 30분, 자전거 대여를 포기하고 요트로 돌아와 테스트 운항을 위해 요트를 이안, 태평양 쪽으로 나가 간단한 테스트 후 오전 10시 마리나로 무사히 접안했다.

10시 30분, 예전에 식사시간을 정해달라고 회장님께 부탁드렸던 내용이 다시 떠올렸다. 아침은 라면, 점심은 밥과 국, 저녁은 남은 밥에 라면을 넣어 끓인 일명 꿀꿀이죽으로 매 끼니를 해결했지만, 아직도 식사 시간은 정해져 있지 않았다.

어제 선장님과 말다툼하고 회원님 한 분이 떠난 이후부터 선장님은 내게 농담을 빙자한 조롱을 계속했는데, 이날도 그 불안한 조짐이 다시 시작된 느낌이었다.

오전 11시 40분, 일행들과 휴게실로 들어가 TV를 보며 무료하게 시간을 보냈고, 오후 2시 박종보 님이 식사를 하자고 해 요트로 돌아갔다.

요트로 돌아온 뒤 한국 지원팀 김진수 상무님께 연락해 브로커 등록번호 문제를 확인해 달라고 부탁드렸는데, 김 상무님이 딜러 그렘 씨와 통화한 후 믿기 힘든 소식을 전해주셨다. 26일 딜러 그렘 씨와 통화했을 때 “커스텀(세관) 직원과 통화할 수 있게 바꿔주면 바로 해결할 수 있다”고 했다고 한다. 그러나 그날 그렘 씨와 통화한 어제 떠난 회원님이 말을 제대로 이해하지 못했는지 전화를 바로 끊어버리는 바람에 지금까지 일이 처리되지 못한 것이었다. 그렘 씨는 세관 직원과 통화만 가능했더라면 이미 끝났을 일이라고 덧붙였다고 한다.

그 얘기를 들은 우리는 모두 어이가 없어 말문이 막혔다. 하루라도 빨리 뉴질랜드를 떠나고 싶어 출항만 손꼽아 기다리며 무료한 시간을 버텨왔는데 결국 허송세월만 보낸 셈이었다. 그래도 내일은 드디어 출항할 수 있다는 희망이 생기니, 답답하면서도 묘하게 기분이 좋은, 오묘한 마음이 밀려왔다.

저녁 식사는 늘 그렇듯 꿀꿀이죽이었고, 식사 도중 회장님은 "걸신 도사"란 말을 계속 반복하며 나를 조롱했다. 내가 무표정으로 반응하자 박종보 님이 분위기를 감지하고 "법사님이 낫겠다"고 말했지만, 회장님은 그 말을 듣는 순간 기분이 상한 듯 굳은 표정을 지었다.

오후 3시 50분, 일행 모두는 요트 콕핏에 모여 어제 떠난 회원님이 놓고 간 위스키를 마시며 드디어 내일 출항할 수 있겠다는 기대감 속에 마음을 달랬다. 날이 어두워지자 계류장 입구 쪽에 정박해 두고 평소 독서등을 달았던 요트가 오늘은 유난히 흰 천을 길게 늘어뜨리고 하얀색 등까지 달아 놓았다. 무슨 일인가 궁금했는데, 잠시 후 계류장에서 생활하는 아이들이 하나둘 모여들기 시작했다. 아이들이 계류장 데크를 따라 우리 요트쪽으로 가까이 다가와서 보니 모두 할로윈 복장을 하고 있었다.

알고 보니 오늘이 바로 10월의 마지막 날, 할로윈 데이였다. 외국에서 처음 맞이하는 할로윈이라 괜스레 반가운 마음까지 들었다. 나는 선실에 있던 사탕 봉지를 챙겨 김정대 님께 건네드렸고, 그분이 아이들에게 사탕봉지를 나누어 주셨다. 그런데 어쩐 일인지 아이들은 사탕봉지를 통째로 가져가는 게 아니라, 한 명당 딱 하나씩만 꺼내 들고는 환하게 인사하며 다른 요트 쪽으로 향했다. 그 모습을 보며 김 정대님은 “여기 아이들도 나름 규칙이 있는 것 같다”며 흐뭇하게 웃으셨다. 나 역시 순수한 그 모습이 마음에 잔잔히 남았다.

밤이 되어 휴게실로 돌아가니 아이들이 사탕을 세며 놀고 있었고, 부모들이 아이들을 데리러 와 하나둘 돌아갔다. 그렇게 뉴질랜드에서의 마지막 밤을 아이들의 밝은 웃음 속에서 마무리했다.

< 다음 편 : 출항 1 일차 >